台湾乙未“第一共和”和先外祖逸事考

方励之

今年,2011,家有双百祭。先父,一百岁,按中式(虚)岁计法。先母, 也一百岁,按洋式(周)岁计法。方氏家族值班族长于一年前就开始陈情备案,设法要我也能身列盛典,礼行先祖灵前,并一会杭州徽州一带宗亲故旧。心知肚明,族长一案不可能不被“留中不下”。是故,及时写就此考,以供家祭,祖祭,亦为文中述及的死于非命者祭。

1895年6月4日前后的台湾

1894年(甲午),清日战争,清败。

1895 年(乙未)4月17日,清日签订马关条约,清廷割让台湾澎湖给日本。台湾民众不服,巡抚唐景嵩等官员亦上书要求废约 。

5月8日,清廷不睬台湾民意和官愿,正式批准马关条约。

5月10日,日本海军大将桦山资纪被任命为日本国首任台湾总督,开始着手接收台湾。

5月15日,巡抚唐景嵩与地方士绅发布“台民布告”,要求“肯认台湾自立”,“台民惟有自主,推拥贤者,权摄台政。”[1]

5月23日,唐景嵩与台湾士绅发布“台湾民主国独立宣言”。正式宣告独立建国。国名“台湾民主国” 。洋名“Republic of Taiwan”,故亦可称“台湾共和国” ,台湾“第一共和”等。白额虎国旗如图1。年号“永清”。发行公债及邮票。地方士绅公推唐景嵩为台湾民主国首任总统,台北板桥富商林维源为国会议长。

图1:台湾民主国国旗。

5月31日,日军在台北县登陆。

6月2日,清廷代表李经芳(李鸿章之子)与日本代表桦木交换公文,完成台湾交割手续。

6月3日, 基隆被日军攻陷,台湾民主国兵败,溃散。

6月4日,总统唐景嵩逃离台北,从淡水港(时称沪尾)乘德国商轮Arthur号,遁走厦门(唐氏终老于桂林)。

台湾“第一共和”,历时13天,亡。

第二共和,或台南共和(Tainan Republic),于1895年6月26日成立,总统为刘永福,同年10月21日亡。

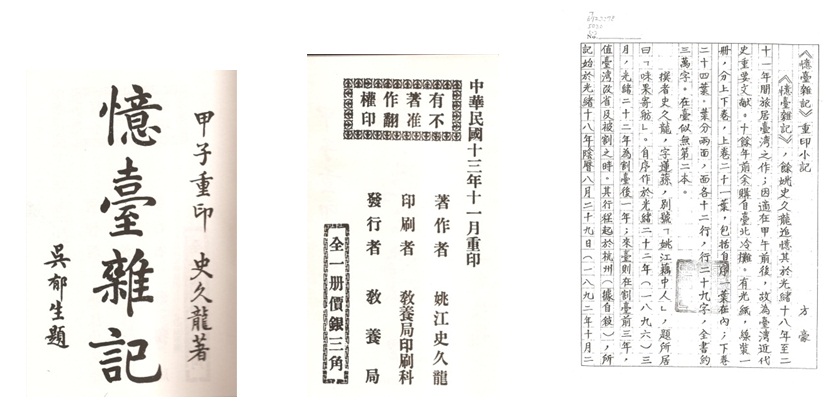

第一共和的6月4日前后,有一位20岁刚出头的年轻人正在台湾。亲历了第一台湾民主国的兴亡。为免遭兵燹荼毒,他也于6月18日从台南安平港登船,逃返大陆老家。不到一年,1896年4月,他的回忆录——两卷集“忆台杂记”出版(图2)。卷首自序中说到写书动机:

余“……以成童弱冠之年……足迹所至不下万里”。“仆虽幸免予荼毒,安归故里。而忆其风土人情,文章政事,时觉怦然有动……”[2]

此“怦然有动”者——史久龙——是我外祖父。两卷集“忆台杂记”,如今仍不时被研究台湾“风土人情,文章政事”者引用 [3]。

图2:“忆台杂记”1924年重印本的封面(左)及版权页(中)。题书名者,吴郁生(1854-1940,苏州人,清代进士)为史氏之师辈。康有为亦出吴氏门下。右为台湾国立图书馆藏“忆台杂记”手抄本首页。

外祖父身世考

外公歿于1951年。去世前,他前后居于南京,上海,杭州等地。这些住所,都曾是我暑期从北京“N下江南”的度假地。因外公外婆无后(以男丁论),待我们异姓孙辈,亲如史姓。外婆,名朱梧卿,晚年用的一枚私章,还是我为她刻的。但是,外公从来不谈“足迹所至不下万里”的见闻,更不说“幸免于荼毒”时的惊险故事。

唯一印象深刻的是,外祖父的眼珠是碧色的。“三国演义”中就有孙权碧眼一说。可能早在汉代,吴越一带已有碧眼基因。外祖父应是吴越一支“正宗”之后。

外公的身世,后经文献考据,才渐渐“大白”。

史久龙,浙江余姚人,字莲荪,别号姚江藕中人。晚清民初仕人。

余姚在杭州,绍兴,宁波一线。盛产刀笔吏(起草官事报告,诉讼文件的写手),常被聘为幕僚。史氏在成童之年(15岁左右)就随先大夫宦游于大江南北。弱冠之年(20岁),被“调”往台湾。1892年11月18日抵台,1895年6月18日离台,在台共两年又七个月。服务于支应局。该局直属巡抚,负责财务,税收,筹款等事务。相当于美国行政当局中的财政部,国税局和商务部。支应局办公室就在今台南赤崁楼(图3)大院中。

图3:一百多年前的台南周边地图。熱蘭遮城堡(Fort de Zelandia)是荷兰人建,现已损毁。赤崁为郑成功延平王朝首府,现为一级古迹。二鲲鯓有沈葆桢建“億載金城”炮台,亦为一级古迹。现在臺江几近消失。赤崁与二鲲鯓之间只剩有很窄的水面。

台湾建省后,首任巡抚刘铭传(1885-1891),是李鸿章部下。第三任巡抚邵友濂(1891-1894)是李鸿章亲家。邵为浙江余姚人。所以,1890年代,日据之前,台湾省及各县政府中的幕僚或办事人员,有很多安徽及浙江人。胡适的父亲胡传曾于该时任台东县知州(县长) [4]。

史氏返大陆后,力图仕进。清末,科举渐废,但仕进仍须经策论等考试。外婆当年允嫁的条件,就是史氏必须通过考试。史氏于1900年代初考试成功,成婚,并获任四川南部县知县。从外婆到母亲,再到我,都能吃辣,就是外祖为宦四川在家族生活中的留下的印迹。

清廷于20世纪初推行新政,史氏亦曾参与。2007 - 2009年间,“法学研究”等期刊上的文章 [5,6,7],还提及史氏在新政时期的作为:

“光绪三十四年(1908),时当新政开办之际,时任南部知县的史久龙提出一套精简书吏、裁撤差役及明定讼费的改革方案,经督宪批准得以实行。其中,关于讼费一项规定:讼费由理曲者出。”[5]

民国后,史氏一度在江西任知县。民国当局中有浙江绍兴余姚一“帮”,首领之一是邵力子。史氏与邵氏有私谊。听族人讲:母亲婚前专司外公信使,常去邵府遞信传话。

抗战开始,史氏成为寓公,赋闲于宁沪杭一线。

“忆台杂记”的失传及发现

“台湾民主国”历史虽短,但在亲历者的家族中的影响,却至为巨大。胡适在“四十自述”中称其父为“东亚第一民主国的第一个牺牲者”[8],可见崇仰之情。无独有偶,陈寅恪的舅父俞明震曾在台湾民主国任内務大臣,陈对其舅父的所作所为也倍加称颂[9]。

我受到的影响似正相反。父母应当知道外公在台湾的经历。父亲一度住在史家念书。“忆台杂记”一书在1924年在上海重印过。当时父母均已上中学。但是,数十年间,父母对外祖父在台历史和“忆台杂记”一书,始终闭口不传下一代。可能因为,四十年代以降,“独立” “自主”“台湾建国”等等词汇,无论在大陆或台湾,均属敏感类,它们被父母保护性地过滤了。1948年末,国共内战正烈,父亲就曾下铁令:不许参加任何政党。可惜,那时我已经参加了共产党的地下外围组织(民主青年联盟),保密,不能告诉父亲。母亲不言党政,但说的却是普适原则:“学好数理化,走遍天下都不怕”,受益至今。外婆更不言社稷,只偶尔听她说到“女诫”。如,女子切不可以叠字为名。叠字名,乃娼界盛行,用作妓牌,诸如李师师,苏小小,陈圆圆……外婆的话多是陈言,并不在意,很快忘掉。直到1966年,一名以鞭师为“业”的叠名女子于天安门顶被改名(不够叠名资格?),才又想起外婆的话。

1991年,我首次去台湾,也是首次见到三姨母。1948年之后,她一直寡居于台北。已故三姨父曾在国军军法部门任职,二战后参加过盟军审判日本战犯工作。三姨母同样不言国是,未告外公在台轶事,也未提及“忆台杂记” 。

后果是,我一直不知道外公曾经在台工作,也不知道“忆台杂记”一书。失传了。

直到前不久,遇到十余载未曾谋面的七姨母之女(我母亲是她的四姨母),她知道我们的外公著有“忆台杂记”一书。原因是,史氏家谱一度藏于七姨母家。她还告之,外公的遗物藏于镇江六姨母处,其中有“忆台杂记”原本。六姨父是个海归西医。在60年代之前,海归家庭确是储藏“四旧”遗物的相对“合适”的地方。

我的母亲和诸姨母们都已过世。母亲及七姨母,三姨母,现均葬于杭州,在同一墓园里。史氏家谱已毁于文化大革命。幸好,镇江的部分遗物还在。

最近,一查古旧书目网站,赫然见有“忆台杂记”1924年重印本(图2)。立即托大陆友人复制一册。

再搜索,发现台湾国立图书馆也藏有此书,而且是手抄本(图2)。它是台湾大学教授方豪(1910-1980,杭州人,中央研究院院士)于1965年在台北书摊发现,经校订抄写后付印。方豪称该书“在台似无第二本”,并称该书所记“适在甲午前后,故为台湾近代史重要文献”[10]。大喜,又请台湾师范大学物理系同行,借出该书,制成e-BOOK。

一睹一百一十五年前先外祖青年时代的文字,诚快事也。

“忆台杂记”大体是日志式的见闻报告。史氏当时是支应局的低级职员,且年轻,跑外任务极多。经常有如下语句“…休息二日,东行二十里,逾同安岭,又二十里至南投宿焉,次日复行二十里…”台湾当时与洋人(荷兰,法国等)有生意,使用公制,此处“里”为公里。可见“忆台杂记”作者跑腿儿之勤,日行80华里,次日再行。足迹遍及台湾各个角落,北至台北,基隆;南到打狗(高雄),恒春。加之,史氏为好事之人。故有很多事件目睹亲历。

“忆台杂记”中也有不少即时感愤。对“民主国”的唐景嵩(总统),丘逢甲(义勇统领)等一干高官,无一不有微词。书中可以看到历史的“另类”纪录。试摘几段有关“民主国”的见闻如下(下节引文皆取自“忆台杂记”重印本,圆括号中为注)。

外公笔下的“民主国”

台湾战事起于澎湖。“忆台杂记”的纪录是:“二月二十七日(1895年3月23日)…忽闻雷声殷殷,自西南来…系敌人攻澎湖…接(台)北电云:敌船中伤小却,是日轰轰之声不息,入夜尤甚,至四鼓方绝。群尚喜,谓敌船被我炮台击走也。二十九日接北电,始悉昨日敌人在前虚攻,而绕道登岸,直至炮台之后,军士见前后受敌,群相哗溃……”可见,台北官方发布的第一个电文——“敌船中伤小却”,实属中了日人“虚攻”之计。“群尚喜”,是被忽悠的结果。

开始招兵。“…时防台中者…甚觉空虚,当事者复下令,能募一营者,无论何人,即为营官。于是广人,湘人,淮人,浙人,闽人纷纷领饷招募乌合之众,布满台北。嗟呼,韩信将兵多多益善,果如是乎?……” 可见,台湾当年已有足够多的来自大陆东南各省的移民,充当营官及兵勇,或“领饷”的“乌合之众”。

台湾立民主国:“二十八日(1895年5月22日),予在府,府尊示以北电云,士绅公举唐薇卿中丞(即唐景嵩)为总统,刘军门(刘永福)为大将军(参谋长联席会议主席),改台湾省曰台湾民主国。定于五月初三(1895年5月26日)恭上总统印。照万国公法为自立之国,以与日本抗衡……”

“署门立黄旗二,大书民主国字样。”当时,黄色为皇权专用。同时代的汉城李氏王朝的宫殿屋顶,一律蓝绿色,不得用黄琉璃瓦。所以,署门黄旗的独立主权含义明显。

“唐薇卿中丞接总统印后,遍出告诫,皆激励民心之言,读之颇觉义高入云。”

史氏并未抄录“ 激励民心义高入云”的告诫,而记录的实况是:“北垣官商民迁移纷纷,各衙署亦几空如洗……窥官场之意,皆持走字诀耳……”

日军登陆战:“…日人初八日(1895年5月31日)由基隆金包里登岸。初九日〔6月1日〕湘军接仗小胜。广军继进而败。后队见败即哗,群相溃逃。唐帅(景嵩)惟时在基隆督阵,见是不可为。于初十日返北部署行囊,十二夜(1895年6月4日夜)遂纵火焚抚署,微服而逃。各官皆只身遁走。时日人之登岸者,不过二,三百人耳。”

“忆台杂记”纪载,当时“湘淮土广诸军,全台总计业逾百营”。一营清军,即使不算有名无实的空额兵,应实有二,三百人。“湘淮土广”,是指湘军,淮军,台湾土著军,及两广军。也就是说,一营清军兵勇,平均而言,不敌两三个日军。

原因之一是,“…林观察前月遣员至台(中)彰(化)一带招勇数营,行至新竹,乎令散军,盖已知割地之信也。于是所散之勇,沿途作匪,以至如火燎原。”还未接敌打仗,军队已经就地解散,兵勇立即转业成了匪勇。

“…次日(6月5日)广勇淮勇溃散至(台)北,杀人焚屋之事,无处无之。库款尚余二十余万,皆被分劫。土匪亦乘之而起。四处蹂躏不堪……”

“外侮内訌,官奔民走…仓皇离乱……”

为躲避兵灾匪祸,“忆台杂记”作者辗转南行,于1895年6月15日到达台南安平港洋行区,见“…各洋行内皆有洋兵数十名驻守。海口复泊英法兵轮数支,保护彼国官商。”洋行区类似于澳门香港等租界地。安定平和,可以休息。

休息三日,作者即于6月18日“午刻乘驳船出口登轮,风浪平和,…戌刻鼓轮以去,予向安平三揖而作别矣。时乙未五月二十六日也。”

至此,我大体明白了,为什麽外公从来不谈“幸免于荼毒”时的惊险经历。他没有亲见过日军,实无“身所经历”抗日故事可言。相反,“身所经历”的皆是湘淮土广军匪混编的荼毒。

结语云:“台湾之民,未受敌人之荼毒,而先膺乱勇之锋刃也”。嗟呼!

古今多少兴亡恨

1895年的“台湾民主国”被胡适誉为“东亚第一民主国”。就大清版图而言,不可谓不是“第一共和”。“建国宣言”中写有“官吏皆由民选”[11]。并用“公民”一词替代了“百姓”,不可谓不是民主意识。然而,认真接受胡适论断的人并不多。因为,“台湾民主国”还没有制宪,没有议会,也来不及举行公民选举,只有士绅的“公推”“公举”。

台湾民主国的独立,也还不算认真的独立。它的国号“永清”,其意应是“永为大清”。它的独立,是针对日本而言的:“台民惟有自主”才能“抵抗倭奴侵略”。

台湾民主国也未跻身于主权国家。它发行过债券,邮票。它也曾照会台北的各国领事馆,呈送“建国宣言”为外交,希望“照万国公法为自立之国”。但是,没有得到过任何国家的正式承认。

或成或败,或褒或贬,或抑或扬,或是或非,都已百年冷却,凝固,沉淀为历史了。陈寅恪叹曰:“古今多少兴亡恨,都付扶余断梦中”[12]。后来者,只有怅然凭吊了 。

1931年,“台湾民主国”建国事件近四十年,胡适赋诗感怀:

南天民主国,回首一伤神。

黑虎今何在,黄龙亦已陈。

几枝无用笔,半打有心人,

毕竟天难补,滔滔四十春。

最新的续曲是,2008年,台湾出品一部客家电影“1895”,主题是当年抵抗倭奴的历史。不幸,海峡西岸的“最高真理部”将“1895”一片定级为CCP-X——大陆不宜。 1895这一年份,居然至今仍令一些当权者惧。呜呼。胡适若地下有知,当会再赋“滔滔乙未祭,回首又伤神”了。

图4.2004年12月25日,李淑娴和我凭吊于安平港二鲲鯓“億載金城”古炮台。

2004年12月25日,圣(耶)诞,台师大物理系友人邀李淑娴和我游台南,瞻仰赤崁楼和安平港二鲲鯓“億載金城”古炮台(图4)。当时尚不知先外祖在台湾的非常时刻,在该处留有非常足迹。否则,当三拜祭之,亦当为仓皇离乱年代死于非命者,酒祭三巡。

一个瞬态的,半真半幻的民主和独立,早已是孤魂一缕,若隐若显。

外公的墓地,也早已是 —— 青草不再生长。

农历辛卯(2011),正月。 Tucson。

参考文献

[1] 连雅堂,台湾通史,卷四,独立纪

[2] 史久龙,忆台杂记,自序,1924年,重印版

[3] 陈维君,清代笔记中的台湾故事研究,台湾中正大学硕士论文,2006。

[4] 胡传,台湾日记与禀启, 其中述及他曾多次去台南支应局,取款提银等。

[5] 赵娓妮,晚清知县对婚姻讼案之审断,中国法学,2007,第6期,92页。

[6] 里赞,晚清州县审断中的"社会":基于南部县档案的考察, 社会科学研究 ,2008,第5期。

[7] 里赞,司法或政务:清代州县诉讼中的审断问题, 法学研究,2009, 第5期,195页。

[8] 胡适,四十自述, 1932

[9] 曹曦,殷开,饱濡铅泪记桑田,安徽史学,2006, 第3期,115页。

[10] 方豪,台湾史论文选集,1999, 台湾捷幼出版。

[11] 杨碧川,台湾历史词典,台北,前卫,1997,265页

[12] 陈寅恪,寒柳堂集,生活.读书.新知三联书店,2001。扶餘國,公元前二世纪时建于中国东北,公元5世纪时亡。